-

Установленный на спутнике прибор ШОК, состоящий из двух неподвижных быстрых широкоугольных камер

Профессора МГУ Сергей Свертилов и Владимир Липунов, курирующие программу исследования спутника «Ломоносов» рассказали о первых результатах программы. Аппарат уже зарегистрировал несколько сигналов от источников мягких повторяющихся гамма-всплесков, источников космических гамма-всплесков, а также солнечные вспышки, сообщается на сайте НИИЯФ МГУ.

Основная задача «Ломоносова» — исследование гамма-всплесков, это самое мощное и до конца не изученное явление во Вселенной, которое также можно использовать для проверки космологической модели, благодаря удалению источников сигналов на очень большие космологические расстояния. Считается, что такие источники связаны с коллапсом массивных звезд.

-

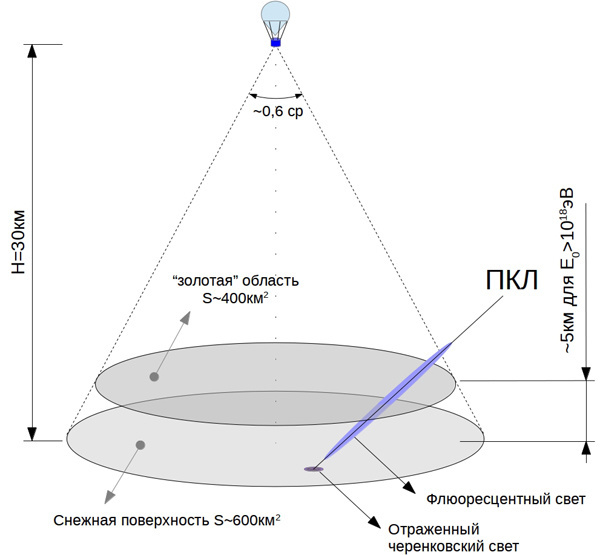

Схема работы эксперимента «СФЕРА» на озере Байкал

Российские ученые подготовили новый проект по изучению космических лучей галактического и внегалактического происхождения. «СФЕРА-Антарктида» будет искать следы излучения на высоте в несколько десятков тысяч метров над Антарктидой.

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) сообщил о подготовке к серии экспериментов в рамках научного проекта под названием «СФЕРА-Антарктида». Специальный аэростат будет летать высоко в небе Антарктиды и выявлять следы космического излучения. С помощью нового прибора будут проведены исследования для понимания природы источников космических лучей сверхвысоких энергий — элементарных частиц и ядер атомов, образовавшихся в галактических и внегалактических источниках.

-

Специалисты МГУ имени Ломоносова совместно с партнерами изготовили ускоритель электронов для радиационной дефектоскопии — контроля качества сварных швов корпусов ядерных реакторов, эту установку планируется использовать на машиностроительном предприятии госкорпорации «Росатом» «Атоммаш» (Волгодонск), сообщил НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ (НИИЯФ).

Сварные швы — наиболее важные с точки зрения контроля прочности участки корпуса ядерных реакторов. Они в наибольшей степени подвержены охрупчиванию в условиях сильного нейтронного облучения.

Новый ускоритель уже прошел заводские испытания и готовится к отправке на «Атоммаш».

-

Публикую до открытия, чтобы заинтересованные могли успеть отреагировать и записаться. Спасибо за понимание!

Университетский спутник «Ломоносов», разработанный в НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ). Фото с сайта: lomonosov.sinp.msu.ru

«Воздушно-инженерная школа» открывает свои двери 11 ноября в 17.00 в аудитории 3−13 НИИЯФ МГУ (Москва, микрорайон Ленинские Горы, дом 1, стр. 2).

«Воздушно-инженерная школа» — продолжение и развитие проекта «Сansat в России», одним из инициаторов и организаторов которого является НИИЯФ МГУ проводит первую встречу среди молодежи, занятой наукоёмкими и высокотехнологичными областями.

На первой встрече будет дана полная информация о школе и изложена программа занятий, также организаторы ответят на все вопросы.

-

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами получили первые результаты работы научного спутника МКА-ПН2 «Рэлек», запущенного в начале июля на орбиту — это, в частности, данные об электромагнитных волнах в ионосфере Земли и вспышках света в верхних слоях атмосферы нашей планеты, сообщает Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Скобельцына МГУ (НИИЯФ).

Спутник «Рэлек» (от «релятивистские электроны») разработан в НИИЯФ в кооперации с отечественными и иностранными учеными. Аппарат предназначен для изучения высотных электрических разрядов, атмосферных транзиентных явлений (спрайты, голубые струи, эльфы), «высыпаний» релятивистских электронов из радиационных поясов Земли.

-

БиСКВИД может позволить уменьшить энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!

Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!

- Эстетика «СКИФ-Аврора». Фото с сайта intel.ru

Ранее ими была создана микросхема с аналогичным наименованием для сверхпроводниковых высоколинейных детекторов магнитного поля и высоколинейных низкошумящих усилителей.

«Сам биСКВИД был предложен нами ранее совместно с профессором физического факультета Виктором Корневым и использовался в устройствах аналоговой сверхпроводниковой электроники. Новость в том, что в нём сейчас используется джозефсоновский контакт с ферромагнетиком, и схема применяется для обратимых вычислений», - пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ Игорь Соловьев.

Наименование «биСКВИД» произошло от аббревиатуры «СКВИД» (от английского SQUID - Superconducting Quantum Interference Device) – сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство, обладающее уникальной чувствительностью к магнитному полю. Приставка «би» в названии отражает объединение функций двух СКВИДов в одной схеме.

Известно, что высокое энергопотребление современных суперкомпьютеров является сложной проблемой на пути их дальнейшего развития. По оценкам учёных, дальнейшее увеличение производительности такими же темпами, как сегодня, приведёт к тому, что для работы одного суперкомпьютера следующего поколения потребуется персональный блок атомной электростанции.

«Энергопотребление зависит отряда факторов, включая принципы реализации логических операций и выбор материалов, используемых для создания микросхем», – комментирует ситуацию доцент физического факультета МГУ Николай Кленов.

-

- Вид постоянной составляющей профиля потенциала новой обратимой схемы биСКВИДа с джозефсоновским контактом с ферромагнетиком. Использование ферромагнетика обеспечивает существование эквипотенциальных траекторий эволюции системы в процессе передачи информации (показанных серыми стрелками), минимизирующих энерговыделение

Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!

-

Сотрудники отдела микроэлектроники НИИЯФ МГУ - Алла Чеботарева, Татьяна Кост, Геннадий Унтила - предложили инновационную конструкцию солнечных элементов Laminated Grid Cell (LGCell).

Новая конструкция позволит уменьшить стоимость вырабатываемой электроэнергии. "Конструкция LGCell родилась и развивается именно в НИИЯФ. Её изюминка - проволоки и плёнки прозрачного проводящего оксида; этим занимаемся мы. Соавторы из компании "Солнечный ветер" изготавливают диффузионные кремниевые структуры для LGCell, а из ФТИ им. А.Ф. Иоффе несут ответственность за корректность измерений параметров солнечных элементов", - рассказал ведущий научный сотрудник отдела микроэлектроники НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук Геннадий Унтила.

-

- Трехмерная модель детектора Рисунок: НИИЯФ МГУ

Группа физиков из нескольких российских научных центров разработала проект промышленного детектора антинейтрино. Так как эти частицы отличаются крайне высокой проникающей способностью и при этом образуются в ходе ядерных реакций, ученые предлагают использовать свою разработку для контроля за производством оружейного плутония. Подробности приводит официальный сайт .

Детектор, спроектированной физиками из НИИ Ядерной физики имени Скобелицына под руководством Александра Чепурнова, планируется собрать в первой половине 2014 года. После этого ученые испытают его на АЭС вблизи ядерного реактора для того, чтобы проверить работоспособность устройства и показать принципиальную возможность отследить производство оружейного плутония.

-

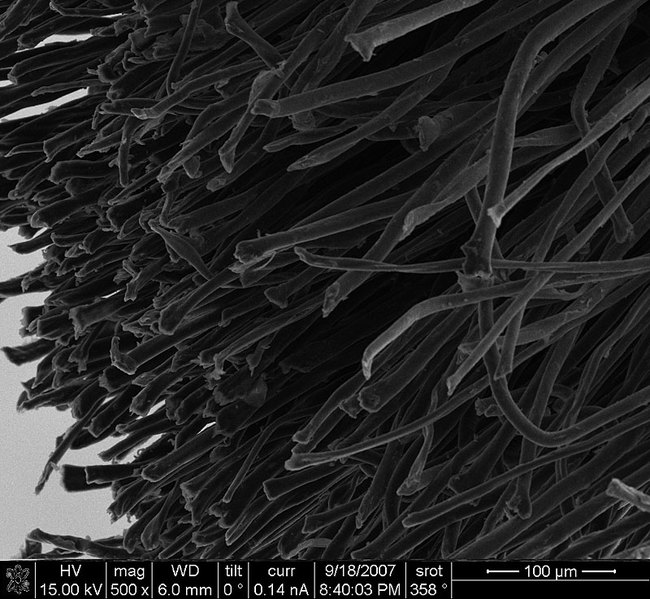

Группа сотрудников Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами ОАО «» провели исследования структуры поверхностного слоя углерод-углеродных композитов на основе углеродных волокон. В результате обнаружено, что при повышенных температурах высокодозное облучение ионами приводит не только к потере анизотропии структуры оболочки полиакрилонитрильных волокон, но и к их гофрированию.

За счёт гофрирования структуры поверхности углеродных волокон может существенно повыситься его прочность сцепления с матрицами из углерода и керамики, что позволит повысить рабочую температуру эксплуатации углерод-керамических композиционных материалов по меньшей мере до 2500 градусов Цельсия. До настоящего времени рабочая температура эксплуатации углерод-керамических композиционных материалов составляет около 1700 градусов.

«Предполагается, что гофрированная структура поверхности углеродного волокна не изменит механическую прочность композита. Окончательные выводы за экспериментом», – сообщил ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Анатолий Борисов.

В настоящее время углерод-углеродные и углерод-керамические композиционные материалы на основе углеродных волокон широко используются в качестве энергонагруженных и теплонапряжённых элементов конструкций ядерных реакторов, термоядерных устройств и ракетно-космической техники.

-

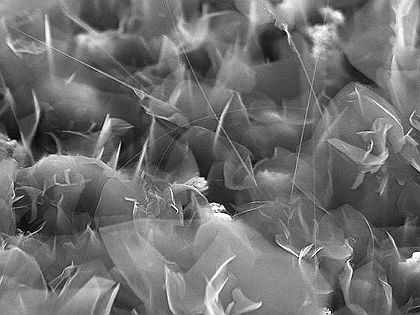

Углеродные нанотрубки

Группа по нанокомпозитам, входящая в отдел физики атомного ядра НИИЯФ МГУ, занимается разработкой методов синтеза углеродных нанотрубок и исследует возможности применения углеродных нанотрубок. Более подробно о работе в этом направлении рассказал руководитель группы доктор физико-математических наук, профессор Николай Гаврилович Чеченин.

- Николай Гаврилович, расскажите о своих исследованиях углеродных нанотрубок.

- Пожалуй, начну с понятий. Углерод – один из наиболее важных элементов. Он содержится в нашем организме, его в нас - около 21 процента. Всё, что нас окружает, тоже состоит из углерода: живой и неживой органический мир. Меня поражает многообразие форм, в которых встречается углерод. Только в чистом виде, без участия других элементов, углерод встречается в большом количестве модификаций или, как говорят, аллотропных форм. Среди них наиболее известны всем – графит (из него делают стержни карандашей), уголь, алмаз. Углерод в чистом виде обладает одной из удивительных модификаций - углеродными нанотрубками, сокращённо УНТ. Это, когда атомы углерода связаны в длинную молекулу, образующую цилиндрическую трубку. Она бывает одностенной и многостенной. Многостенная состоит из нескольких трубок, вложенных одна в другую. Их может быть до десятков. Получается такая матрёшка.

-

На базе НИИЯФ МГУ открывается лаборатория, которая займётся разработкой электронных ускорителей и будет участвовать в их мелкосерийном производстве. Этот проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства в соответствии с 217 постановлением правительства РФ. В создании лаборатории электронных ускорителей МГУ принимают участие МГУ имени М.В. Ломоносова и частная компания «Скантроник Системс».

- Импульсный разрезной микротрон на энергию 70 МэВ (НИИЯФ МГУ)

«Сфера применения электронных ускорителей весьма широка, их используют в медицине, в технологических процессах промышленности, в установках для стерилизации, в инспекционно-досмотровых комплексах, в дефектоскопии. Разработка ускорителей для этих целей будет приоритетным направлением деятельности лаборатории электронных ускорителей МГУ», – сообщил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией электронных пучков отдела электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер НИИЯФ МГУ Василий Шведунов.

-

Действующий прототип линейного ускорителя электронов на энергию 10 МэВНа базе открывается лаборатория, которая займётся разработкой электронных ускорителей и будет участвовать в их мелкосерийном производстве. Этот проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства в соответствии с 217 постановлением правительства РФ. В создании лаборатории электронных ускорителей МГУ принимают участие МГУ имени М.В. Ломоносова и частная компания «Скантроник Системс».

«Сфера применения электронных ускорителей весьма широка, их используют в медицине, в технологических процессах промышленности, в установках для стерилизации, в инспекционно-досмотровых комплексах, в дефектоскопии. Разработка ускорителей для этих целей будет приоритетным направлением деятельности лаборатории электронных ускорителей МГУ», - сообщил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией электронных пучков отдела электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер НИИЯФ МГУ Василий Шведунов.

-

В конце февраля в ходе комплексных испытаний комплекса научной

аппаратуры (КНА) спутника «Ломоносов» проводились проверки

составных частей космического телескопа ТУС. В частности,

сотрудники НИИЯФ МГУ, используя стенд «параллельных лазеров»

(фото 1), проверили геометрические характеристики зеркала

космического телескопа ТУС на наличие дефектов и стабильность

параболичности секторов зеркальных сегментов.

- large_2.stend_parallelnyh_lazerov.gif

Фото 1. Стенд параллельных лазеров -

- Внешний вид поверхности разработанного в НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова НКГ-материала. Фото с сайта: www.i-mash.ru

В НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова разработан наноструктурный материал с уникальными автоэмиссионными свойствами, делающими его перспективным для реализации приложений вакуумной электроники, включая рентгеновские источники, источники света, вакуумные СВЧ приборы, нейтрализаторы заряда ионных потоков.